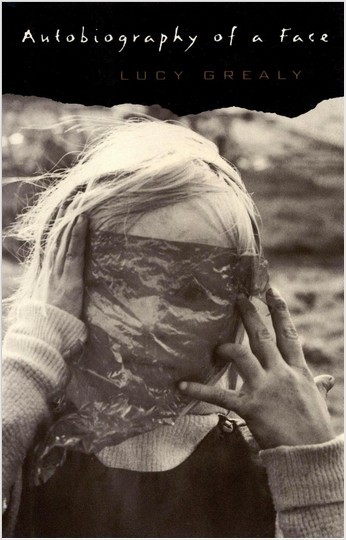

Si, con un esfuerzo hercúleo, tratase de reducir a los elegidos, nos toparíamos con mi Tríada de la Muerte: El almuerzo desnudo de William Burroughs, Franny & Zooey de J.D. Salinger y Autobiography of a face de Lucy Grealy. Probablemente yo sea la única capaz de establecer una relación entre una novela sobre la drogadicción y una sobre la crisis

La tercera es la más improbable, y me sorprendería que hubieseis escuchado hablar de ella, ya que se publicó en 1994 (por razones puramente supersticiosas suelo aceptar con alegría los libros de mi año de

nacimiento) y continúa siendo inédito en España.

Cuenta la historia de la propia Lucy, que a los nueve años fue diagnosticada de cáncer. El porcentaje de supervivencia era del 5%, pero ella lo consiguió. A los 14 le dieron el alta definitiva. A los 18 entró en la prestigiosa universidad Sarah Lawrence. A los 31 publicó su primera novela. A los 39 murió de una sobredosis de heroína.

Pero este no es un libro sobre el cáncer, y por eso me fascina tanto. Es un libro sobre la eterna búsqueda de la identidad.

Tras las incontables operaciones a las que se vio sometida, Lucy perdió un tercio de su mandíbula, lo que, a pesar de las sucesivas visitas a numerosos cirujanos plásticas, la desfiguró para siempre.

El cáncer no se convirtió en un estigma para Lucy. No la atormentaban las sesiones de quimioterapia, las esperanzas de vida aterradoras o los amigos que morían. Su estigma era su cara.

A los 10 años, en contra de cualquier expectativa, estaba viva y regresó a la escuela durante un breve período. Sus compañeros de clase- los que habían sido sus amigos hasta entonces- comenzaron a reírse de ella y a llamarla monstruo. En los años que siguieron, Lucy se acostumbró a llevar un sombrero que camuflaba parte de su rostro. Cuando su pelo creció, lo llevó lo suficientemente largo para ocultar su barbilla. En su adolescencia tuvo que lidiar con los hombres que aclamaban su cuerpo de espaldas y luego la insultaban al descubrir la realidad de su aspecto.

Lucy no sabía quién era. Durante décadas se preguntó en qué se habría convertido la niña que fue de no haber tenido cáncer. Puesto que su rostro ya no era el mismo, dejó de considerarse una versión futura de esa niña. Luchó contra la depresión, las ideas suicidas y la baja autoestima. Desarrolló una adicción a los analgésicos que le prescribían y a la codeína. No conoció lo que era la amistad (y, afortunadamente, su amor por la poesía) hasta sus años de universidad.

Nunca dejó de considerarse un monstruo. Murió preguntándose si su talento era real o una ilusión.

No podéis imaginaros con qué fuerza puede llegar una novela de tales características a una joven anoréxica. Vagabundeaba en una librería de segunda mano cuando la vi. En su título, la palabra cara parecía brillar solo para mí. Tenía 17 años y llevaba más de uno lidiando con trastornos alimenticios, depresión y pensamientos suicidas. Sabía que mi peso estaba muy por debajo de lo saludable, pero mi cuerpo se había convertido en mi estigma.

Al igual que Lucy, la gente susurraba a mis espaldas. Me preguntaban a bocajarro si estaba enferma y me repetían lo fea que estaba. No sabía quién era porque nadie- ni siquiera las personas a las que había considerado mis amigos- me trataba como lo hacían cuando pesaba veinte kilos más. Si a alguien le atraía mi cara, con frecuencia sonreía tensamente al reparar en los huesos que sobresalían y me decían si no sería una buena idea engordar.

Al igual que Lucy, siguen persiguiéndome mis fantasmas. Estoy en mi segundo año de universidad y hace unos seis meses que me mantengo en un peso saludable. En mi cuerpo no podría adivinarse mi pasado, pero con frecuencia me sorprendo vistiendo ropa holgada para que la gente no me repita que estoy esquelética. Aunque no lo estoy. Aunque ya no me hace falta. Sigue paralizándome que se hagan comentarios sobre mi cuerpo, aunque sean positivos. Tanto Lucy como yo empezamos la empresa imposible de hacer que nuestro aspecto se volviese invisible.

Porque el aspecto físico está en todas partes. He pensado sobre ello durante mucho tiempo antes de llegar a una conclusión. Estoy segura, segura, de que tiene mucho que ver con la caída de los ideales religiosos. Y no deja de ser irónico que yo, una persona agnóstica, afirme esto. Si en un pasado se trataba de cultivar el yo espiritual (a lo que ahora nos referiríamos como "belleza interior"), aunque fuese por razones tan banales como una posible paz eterna, ahora nuestro aspecto parece ser nuestra única carta de presentación. Los psicólogos estudian cómo distintos estilos de ropa o distintos maquillajes podrían condicionar la primera impresión que se llevan los demás de nosotros. Las empresas analizan al detalle las imágenes que muestran al mundo.

Aunque soy incapaz de creer en la existencia de un dios, tengo la certeza de que hay muchas cosas que podríamos aprender de las religiones. No en vano, son consideradas por muchos como ejemplos de protocultura y preceptos morales que podrían sernos dados por herencia. Una de ellas, sin duda, es la cultivación de ese yo espiritual, de esa "belleza interior". Es evidente que para una persona como yo el aspecto físico es de una importancia vital, pero no por ello dejo de lado el infinito que bulle bajo mi piel. Todos deberíamos prestarle atención más a menudo. Dejar que nos defina. Derribar el estigma que pueden suponer un cuerpo o una cara.

No hay comentarios:

Publicar un comentario